blog

歯周外科の基本手技 切除療法から再生療法まで

2025.03.31

ようやく過ごしやすい気温になり春を感じるようになりました。

こんにちは、歯科医師の池田です。

先日、尾崎聡先生の「歯周外科の基本手技〜切除療法から再生療法まで〜」のセミナーを受講してきました。

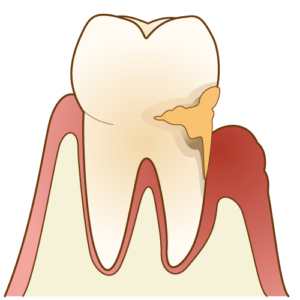

歯周病とは歯周病原性細菌による細菌感染症です。

歯周病の発生には様々な因子が関与していますが、

お口の中の常在菌である歯周病原性細菌が一定数以上超えると発生する歯を支える組織の病気です。

進行しても痛みを感じにくく歯がぐらつくなど重度に進行するまで気付きにくい厄介な病気です。

歯周病の治療にはステップがあり、

歯周基本治療、歯周外科治療とあります。

歯周病の8割が歯周基本治療で治ると言われています。

今回は歯周外科治療の基本的な手技を学んできましたが、

その適応をしっかりと見極めるためにも大前提となる歯周基本治療のステップがとても大切であることを学びました。

歯周基本治療は、主に衛生士のプロフェッショナルクリーニングと患者さん自身のセルフコントロールからなります。

患者さんの歯茎の状態や、磨き残しの度合いによって

歯周基本治療を繰り返すか歯周外科治療へと進むか判断していきます。

磨き残しが多いと歯周外科治療の治りが悪くなってしまったり、

炎症が起きている歯肉にメスを入れてしまうと歯肉が壊死してしまったりするため、

そもそも歯周外科治療に進むことも難しくなってしまいます。

歯周基本治療後、患者さんの清掃状態に問題ないものの、

炎症が消えず歯周ポケットが残ってしまった場合に行われるのが、歯周外科治療になります。

歯周外科治療と一口に言っても、

切除療法、組織付着療法、再生療法、歯周形成手術とあり、

明確な目的意識を持って治療を選択していきます。

歯周外科治療の成功のためには、

歯周基本治療を通して確立した炎症の徹底的なコントロール、

歯科医師の術中のスキル、

術後の管理が大切になってきます。

今回は豚顎を用いて切開、剥離の仕方、縫合の選択を実践し歯周外科治療の手技を学んできました。

特に歯周外科治療は術者のスキルが大きくその成功に関与してくるため日々の臨床に生かし、

救える歯を増やすためにも今後も繰り返し練習していこうと思っています。

当院では自分の歯をなるべく長く大切に残したい患者さんに寄り添い、

最善の治療の提案と歯科医療の提供をしてます。

お口の環境を整え美味しく食事ができるようにすることは、

しっかり栄養を取れることに繋がり、数年後数十年後の健康にも大きく寄与します。

ご自身のお口のご相談、お悩みがありましたらぜひお気軽にご相談ください。